Por Fernando Alarriba

Recorriendo el Centro Histórico de Mazatlán pueden apreciarse una serie de placas dedicadas a influyentes artistas (escritores en su mayoría) que entre finales del Siglo 19 y mediados del 20 visitaron o vivieron en el puerto: Amado Nervo, Enrique González Martínez, Anaïs Nin, Herman Melville, D.H Lawrence, Jack Kerouac, entre otros.

Para quienes conocen sus vidas o sus obras, es emocionante imaginarlos bajo el calor de nuestro clima con los ojos extraviados en azul del Pacífico o presentir sus pasos junto a los nuestros al recorrer las viejas calles del centro.

Qué decir del estremecimiento que provoca conocer lo que escribieron sobre el puerto: la aparición de la palabra Mazatlán en el “Canto General” de Neruda, deslumbra; y lo mismo ocurre cuando vemos “el amarillo amargo mar de Mazatlán por el que soplan ráfagas de nombres” que cantó Gilberto Owen, o cuando escuchamos las Olas Altas que desbordaron las almas de estos autores. De alguna manera, nos sentimos conectados al gran flujo de la historia de la literatura.

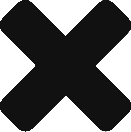

Sin duda, cuando los integrantes de la Sociedad Histórica Mazatleca comenzaron a colocar estos distintivos, hace casi 20 años, lo hicieron orgullosos de su historia y de su identidad, y también, exaltados de poder imaginar su ciudad como un destino fértil para la sensibilidad artística.

Desde luego esto es algo natural ya que, al margen de lo material, los espacios también se construyen a partir de relatos y símbolos, y en estas realidades el arte cumple un papel crucial: es necesario crear representaciones (libros, películas, cuadros, piezas musicales, fotografías, etc.) que refuercen un determinado ideario.

Sin embargo, considero que si realmente se aspira a que Mazatlán sea considerada como una ciudad importante para la literatura es necesario atender algunas realidades, comenzando por las legendarias estancias de escritores en la Perla del Pacífico, ya que muchas de éstas fueron breves, inciertas (no existen evidencias contundentes de que hayan tenido lugar), poco productivas y, en ocasiones, las impresiones de los artistas sobre Mazatlán hablan de un lugar agreste para el arte.

Un lugar en el que nunca pasa nada

Como muestra, tomemos la figura de Amado Nervo, el mayor tótem literario del puerto, que dejó su natal Tepic para trabajar en un despacho y escribir en “El Correo de la Tarde”, diario de gran importancia en la región en el que inició su carrera literaria publicando crónicas, poemas y relatos. El autor de “En vida” esbozó aquí su poemario “Perlas negras” pero al cabo de dos años el joven escritor manifestó su hartazgo.

“¡Un diario en Mazatlán, donde nada sucede; donde nadie lee…vaya! Si el editor hubiera establecido una cervecería, en buena hora, pero un diario, ¡ca!… El público gusta más de refrescarse con el lúpulo que de nutrirse con la idea”.

Quién lo diría, pero el relevo de Nervo en “El Correo de la Tarde” sería José Juan Tablada, un pionero del decadentismo en México, autor vanguardista y dedicado japonista de quien Octavio Paz dijo en el prólogo de la célebre antología “Poesía en movimiento”: “tal vez es nuestro poeta más joven” (esto en 1966, 11 años después de la muerte de Tablada).

Tablada tenía profundos lazos familiares con estas tierras (para ampliar esta información sugiero leer el texto de Luis Antonio Martínez Peña “El canto de las caracolas” en sonplayas.com/la-cancion-de-los-caracoles-de-jose-juan-tablada/) pero para su espíritu innovador la provincia fue un territorio adverso:

“En cuanto le hablé (a Miguel Retes, propietario de El Correo de la Tarde) de servicios telegráficos y colaboraciones retribuidas, su gesto plácido se tornó avinagrado y noté que veía con insistencia las enormes tijeras, sobre la mesa, sin atreverse a decírmelo, pero insinuándome con la tenaz y ansiosa mirada que allí estaba la salvación (…) Le sometí proyectos en que unía a los ejemplos del periodismo francés y americano, lo que en México había yo aprendido al lado de Reyes Spíndola (fundador de El Universal), pero comprendí que tenía el señor Retes tanto apego a la rutina como temor a las innovaciones”.

Así pues, para Nervo y para Tablada Mazatlán fue una ciudad poco estimulante (también el autor de “Ónix” se refirió al puerto como “un lugar en el que nunca pasa nada”).

El mismo caso puede aplicarse a Enrique González Martínez, quien en 1903 publica en la Imprenta Retes su primer libro, “Preludios”; empero, el florecimiento poético y político del tapatío en tierras sinaloenses se daría algunos años más tarde en Mocorito, en donde publica “Lirismos”, “Silénter” y “Los senderos ocultos”, libros que le dan notoriedad a nivel nacional.

Mazatlán dejó una profunda huella en los espíritus de Tablada y González Martínez, ya que en sus memorias (“La feria de la vida” y “El hombre del búho”, respectivamente) dedican hermosos pasajes a la “Perla del Pacífico”. Pero nada de esto nos habla de una ciudad progresista, abierta al cambio, necesitada de actores que galvanizaran su vida cultural.

Curiosamente, cuando estos vates estuvieron aquí, Mazatlán fue el puerto más importante del Noroeste de México debido a una potente actividad comercial que lo conectaba con puertos como San Francisco, Guaymas o Manzanillo. Pero el ambiente descrito por los poetas y, en especial, el hecho de no haber permanecido en Mazatlán, no corresponden al pulso de una ciudad cosmopolita, a la ciudad vibrante que fuera llamada “la Atenas del Pacífico”. Más bien, lo anterior sugiere un entorno limitante, plagado de belleza, pero negado a permitir que ésta alterara las buenas costumbres, las tradiciones y los intereses de los grupos de poder.

Tres espíritus salvajes

Por otro lado, a diferencia de esta triada de reconocidos escritores mexicanos, tenemos a tres autores anglosajones que tuvieron un paso brevísimo por Mazatlán, tres auténticos espíritus salvajes que por la trascendencia de sus obras y por su carácter de mitos culturales se han ganado un lugar en el imaginario porteño.

En 1923 el británico D.H. Lawrence llegó aquí como parte de su “peregrinaje salvaje”. La placa que la Sociedad Histórica Mazatleca dedica al autor de “El arco iris” dice: “Mazatlán es como las islas del mar del sur: remoto, suave y sensual. Me imagino yendo al medio del Pacífico a morir”. Pero Lawrence también dejó otra impresión sobre su breve estancia.

“Este oeste es mucho más salvaje, más vacío, más desesperado que Chapala (…) Hace que uno sienta que la puerta se cierra sobre uno. Hay un sol abrasador, un vasto cielo caliente; grandes, solitarias, inhumanas, verdes colinas y montañas, un litoral llano con algunas palmeras, a veces un mar azul oscuro que no es del todo de esta Tierra”.

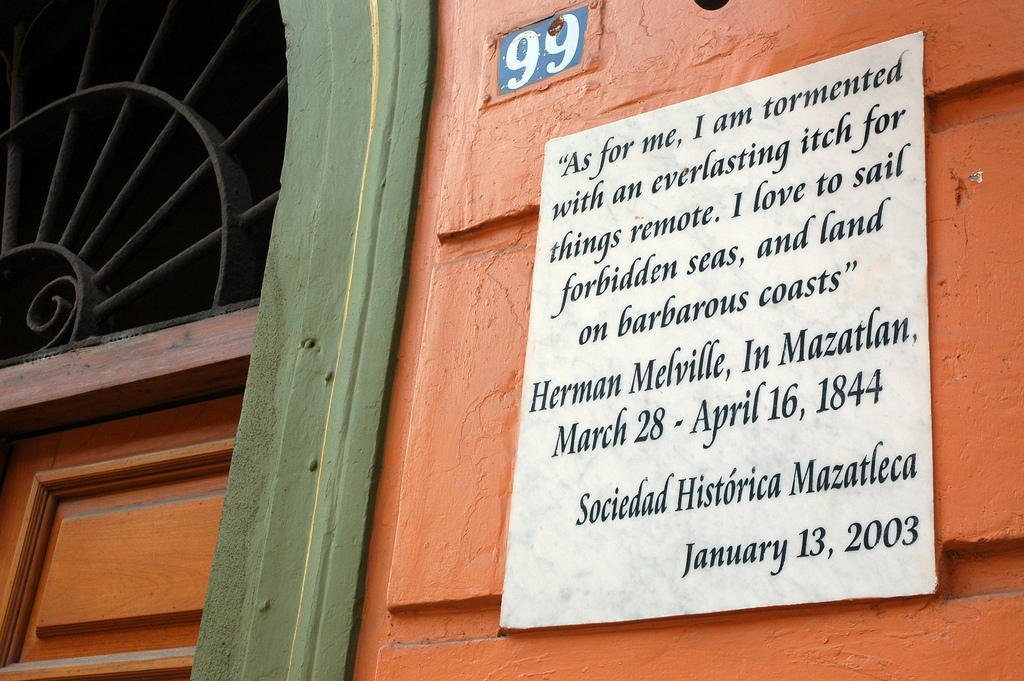

Es difícil imaginar la lectura de “El Amante de Lady Chatterley” (obra que en su época generó un tremendo escándalo y fue prohibida) en el Mazatlán posrevolucionario y lo mismo sucede con “En el camino”, de Jack Kerouac, uno de los padres fundadores de Generación Beat, quien escribió:

“La playa de Mazatlán cuando mirábamos a las chicas a ocho kilómetros, caballos rojos, pardos y negros a lo lejos, toros y vacas, las enormes superficies verdes, llanas, el sol gigante poniéndose en el Pacífico, sobre las Tres Islas, fue uno de los grandes momentos místicos de mi vida: comprendí entonces que Enrique era genial y que el indio, el mexicano, es genial, directo, sencillo y perfecto.”

A propósito de estas líneas dirigidas a Allen Ginsberg en una carta fechada en 1952, el periodista Damien Cave publicó en 2013 en The New York Times una crónica en la que señala que el paso de Keroauc por Mazatlán sólo duró algunas horas y que su descripción está orientada a engrandecer el mito beat sobre México: la tierra de la libertad absoluta, de los excesos, tierra para una espiritualidad sincretista y desenfrenada.

El otro integrante de esta trinidad es Ken Kesey, autor de “Alguien voló sobre el nido del cuco” y conejillo de indias en las primeras pruebas del LSD que, a mediados de los 60, vino a Mazatlán en varias ocasiones, una de ellas tras una trepidante fuga del FBI y la policía mexicana en Puerto Vallarta para encontrarse aquí con “Los alegres bromistas”, uno de los núcleos fundacionales del movimiento hippie. Todo esto es relatado por el periodista Tom Wolfe en su libro “Ponche de ácido lisérgico” quien habla así del puerto:

“Mazatlán empezaba a ser el lugar de la costa oeste mexicana preferido por los adictos al ácido. Aún no había sido invadido por los turistas vocacionales, que peregrinaban más al sur y solían anclar en Acapulco. Mazatlán, además, no era tan típica e insoportablemente mexicana…, tan triste… como el verdadero Centro del Ácido en México, Ajijic, en el lago de Chapala. (…) Pero Mazatlán…el mundo drogota de Mazatlán era un mundo alegre y risueño. (…) El autobús que centellea con el Day-Glo en la Playa de Mazatlán, el gentío que exclama “¡Diablo!” y que les jalea como en una pelea de gallos (…)”

Es alucinante imaginar al “Further” (la nave psicodélica que “Los bromistas” utilizaron para viajar por Estados Unidos y México realizado sus festivales y pruebas del ácido) encallando en Mazatlán ante la mirada espantada de los porteños. Si uno se apega al relato de Wolfe, la aparición fue demasiado extraña para la época, pero desde que el hippismo se volvió moda, Mazatlán se ha mantenido como un paraíso de excesos que recibe a los visitantes más peculiares con una sonrisa complaciente e indiferente a sus actividades.

Tres visitantes que llegaron aquí como parte del tránsito obligatorio entre el Noroeste y el Occidente-Centro de México; tres autores que, al margen de sus extravagantes vidas, dejaron una obra signada por el riesgo, la crítica social y la experimentación: ¿Qué clase de impronta dejaron en Mazatlán? ¿Se han convertido en referentes, o por lo menos, en mitos de la literatura local?

Herencia sin raíces

Desafortunadamente, en la construcción de la herencia cultural mazatleca, los principales actores artísticos y políticos no han creado las condiciones para que surja una literatura hambrienta de renovación, inquieta por conectarse con el quehacer artístico más reciente, ni mucho menos, por una literatura que beba de las letras producidas aquí.

La prioridad es celebrar el resplandor de los fantasmas iluminados por el rayo verde: escritores y artistas de fama nacional e internacional que “bendijeron” Mazatlán con sus visitas.

De esta forma, el intenso movimiento literario que floreció aquí a lo largo de la segunda mitad del Siglo 19 continúa en el olvido, la rica producción local que se gestó en esa época en periódicos, libros, revistas y tertulias seguirá en los márgenes de la celebridad literaria, y qué decir de las letras creadas en el puerto a lo largo del siglo 20 y lo que va del 21, nada digno de ser grabado en los muros de la memoria: somos dueños de una herencia sin raíces, una ciudad en donde la literatura se homenajea, pero no se cultiva.

Es obvio que la visión de Mazatlán como espacio ideal para el arte y la cultura fue clave para nutrir y consolidar la transformación del Centro Histórico como un polo turístico diferente al de sol y playa. Asimismo, la arquitectura decimonónica, la actividad constante en el Teatro Ángela Peralta y el dinamismo de los cafés, galerías y restaurantes de la Plazuela Machado nos confirman que la cultura tiene un peso específico para la ciudad.

Pero también creo que desmitificar estas visiones, darles su dimensión adecuada y, sobre todo, explorarlas, rescatarlas y proyectarlas concienzudamente, ayudaría a crear un contexto más vigoroso para la cultura local: un entorno en el que sean las ideas, y no el lúpulo (o la comida), lo que ocupe el sitio de honor, una ciudad que respete todo lo que Nervo, Tablada, González Martínez, Melville, Kerouac o Kesey crearon a través de sus obras.

Honrar la memoria de estos artistas exige, en primer lugar, su lectura constante y no celebraciones, homenajes o bustos que los mantengan en un elegante olvido. Sobre todo, se impone la necesidad de entender que la literatura tiene una presencia permanente, una vida inquieta y múltiple que no se nutre de la posteridad ni depende de la luz de los escenarios, sino de la atención, el estímulo y la apertura a esas palabras, a esas ideas y visiones que alumbran la existencia.